前半はこちらで解説しました → ヴェーバー『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』を解読する(1)

本書『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』は、ドイツの社会学者マックス・ヴェーバー(1864年~1920年)による著作だ。1904年に発表された。

前半では、「価値自由」が、理想と現実の間で揺れる情熱を自制するためのという格律(マキシム)であるという点について確認した。後半では、社会現象の認識論における「理念型」の位置づけについて見ていくことにしたい。(ヴェーバーによれば)それまで疑われることなく前提とされてきた「経験的実在」をいまいちど問題とすることで、社会科学における客観性の条件は何であるかについて論じている。

社会現象は私たちの関心に相関して立ち現れる

ヴェーバーいわく、ある社会現象がそれとして認識される理由は、私たちがその現象に社会的な意義を与えているからだ。

何らかの現象に「社会的」という性質が客観的に備わっているのではない。私たちがそれを社会的とみなすため、その現象は社会的な性質を帯びる。社会的なものそれ自体などは存在しない。そうヴェーバーは言う。

ある事象の「社会-経済的」現象としての性質は、その事象それ自体に「客観的」に付着している、といったものではない。そうした性質はむしろ、われわれの認識関心の方向によって制約され、この方向は、われわれが、個々のばあいに、当該の事象にいかなる文化意義を付与するかによって決まる。

たとえば「国家」は、国家財政という観点からすると、ひとつの経済的現象だ。しかしそれは私たちが国家に経済的意義を認める限りにおいてであって、国家がそのものとして経済的なのではない。

唯物史観は拒否しなければならない

国家は私たちの関心に相関して立ち現れてくるものであり、それ自体として経済的なのではない。このヴェーバーの主張はマルクス主義の唯物史観に狙いを定めたものだ。ヴェーバーは次のように言う。

われわれの考えるところでは、文化現象の総体が「物質的」利害の布置連関の所産ないし関数として演繹できるとする、時代遅れの信仰からは自由に、社会現象と文化事象を、それらがどのように「経済によって制約され」、また「経済を制約する」のかという特定の観点から分析することは、実り豊かな創造性をそなえた科学上の原理であったし、今後いつまでもありつづけるだろう。「世界観」としての、あるいは、歴史的実在を因果的に説明する公分母としての、いわゆる「唯物史観」は、断固拒否すべきである。

たとえば『共産党宣言』にあるような唯物史観は、いまなお学問的な素人をとりこにしている。

彼らに共通するのは、たとえどのような現象であれ、そこに経済的な原因が多少なりとも存在していることが示されない限り(もしくはそう見えない限り)絶対に満足できないが、ひとたびそうした説明がつきさえすれば、それがどんなに古い仮説だろうと満足するということだ。その理由は、そうした説明が彼らの「世界かくあるべし」とする独断的な欲望を満たしてくれるからにほかならない。

社会的な現象を経済の視点から分析することは確かに有意義なことだ。しかし、いかなる社会的な現象も、経済的な原因だけに置き戻すことは原理的に不可能だ。これは資本主義の「原因」をプロテスタンティズムに求めたり、何らかの政治的な事象を地理的な要因だけから規定したりすることができないのとまったく同様だ。

一切の認識は価値理念に相関した現象である

ただここで、一体なぜそのように言わなければならないのか?

その理由を明らかにすることを目的としつつ、ヴェーバーは次に「そもそも私たちが物事を認識するとはどういうことか?」という点について論じていく。ヴェーバーなりの認識原理論だ。

無数の個別的知覚にかんする「存在判断」の混沌、これが、実在を真面目に「無前提的」に認識しようとする企てが達成する唯一の成果であろう。しかも、そうした成果でさえ、たんに表面上可能と見えるにすぎない。というのは、どんな個別的知覚の実在も、いっそう立ち入って見ると、じっさいつねに、かぎりなく多い個々の構成部分を呈示し、これらは、知覚判断として漏れなく言表し尽くすことができないからである。こうした混沌に秩序をもたらすのは、いかなるばあいにももっぱら、個性的実在の一部分のみが、われわれが当の実在に接近するさいの文化価値理念に関係しているがゆえに、われわれの関心を引き、われわれにたいして意義をもつ、という事情である。それゆえ、つねに無限に多様な個別現象の特定の側面、すなわち、われわれが一般的な文化意義を認める側面のみが、知るに値し、それのみが因果的説明の対象となるのである。

何だか難しい言い方だが、つまりこういうことだ。

私たちが「実在」を認識しようとしても、きわめて多くの個別の知覚を得るだけであり、「実在」そのものを認識することはできない。知覚された対象にしても、より細かく見ようと思えばいくらでも可能だ。それゆえ「実在」を“知覚しきる”ことはできない。

こうした「実在」に対する無数の知覚は、私たちの価値理念に相関して初めて意義をもつ。無限に多様な社会現象のうち、私たちがいくぶんでも意義を認めるような側面だけが知るに値し、因果的な説明の対象としてピックアップされ、体系化されるのだ。

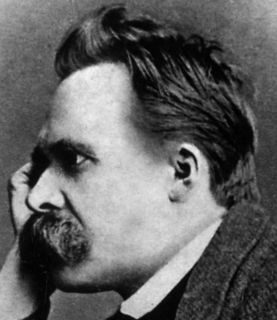

この言い方は明らかにニーチェの認識論を意識したものだ。

ニーチェの認識論のポイントをひとことで言い表すと「カオス-力」図式だ。認識とは、主観が客観を写し取るようなものではない。それは私たちの「力」(「できる!」を求める欲求)に従い、生を拡大するという観点からなされる価値解釈だ。そうニーチェは『権力への意志』で言っていた。

ここでヴェーバーは次のように言う。私たちが社会現象を研究対象として選び出し分析する際には、それが「知るに値する」ものであることが暗黙の前提として働いている、と。社会現象もまたひとつの価値解釈なのだ。そのようにヴェーバーは考える。

認識構成論ではない

一応確認しておくと、以上の議論は、「私たちの認識は価値理念を原因として、これに基づき構成されるものだ」という言い方とは区別しておく必要がある。

ニーチェいわく、認識対象はあくまで結果であって、原因ではない。ニーチェはあくまで内省を通じて私たちの認識構造を見て取っているのであって、認識の原因を言い当てようとしているのではない。

ヴェーバーがニーチェの認識論を自覚的に踏まえているならば、ヴェーバーのいう価値理念は認識の原因として想定されているものではない。この点はくれぐれも見誤らないでほしい。

社会現象の法則を見て取ること自体に意味はない

有限な人間精神による無限な実在の思考による認識はすべて、そうした実在の有限な部分のみが、そのつど科学的把握の対象となり、それのみを「知るに値する」という意味で「本質的」なものと見よう、という暗黙の前提の上に立っているのである。

だから、一切の現象を貫くような法則を導き、これによって現象を因果的に遡及することは原理的に不可能である以上に、こと社会科学に関しては、まったく無意味である。

確かに自然科学においては、法則の普遍的な妥当性は重要だし、高い価値をもつ。しかし社会科学では、社会現象を一貫する法則が一般的であればあるほど、それにつれて内容も希薄となるので、むしろ価値が乏しくなるのだ。

法則それ自体の認識に意味があるわけではない。なぜなら社会現象の認識は、それぞれの生活のリアリティのもつ意義を基礎としてしか成立しえないからだ。そうヴェーバーは言う。

いかなる文化事象の認識も、常に個性的な性質をそなえた生活の現実が、特定の個別的関係においてわれわれに対してもつ意義を基礎とする以外には、考えられない

現象の本質連関構造としての「理念型」

私たちが社会現象を認識するとき、そこにはその現象に社会的な意義を認める価値理念の働きがある。認識は価値・関心に相関して起こるものであって、あたかもカメラで撮影するかのように、主観が客観を写し取るような仕方で成立するのではない。経験データは現実の「鏡」のようなものではないのだ。そうヴェーバーは考えた。

では一体、社会科学はどのような理論構成を行えばいいのか?自然科学のように現象を法則化する以外に、一体どのような方法があるのか?

この問題に対してヴェーバーが置く解答、それが理念型だ。

理念型とは、シンプルに言い表すと、現象の本質連関構造のことだ。諸現象のうちから本質契機(共通項)だけを取り出し、構造化すること。これが理念型を構成するということだ。ちなみに理念型は「あるべき理想」のことではない。理念と理想は言葉としては似ているので混同しないよう注意が必要だ。

理念型は、価値理念と関心に相関して取り出された、現象の本質連関構造のこと

ヴェーバーは経済事象を例にとって説明しているが、たとえば貨幣経済について考えると、確かにそこには貨幣とモノの交換だけでなく、贈与(プレゼント)や万引きなども存在していることが分かる。しかしそうした事象にまで目を向けると貨幣経済の本質が見えにくくなってしまう。だからそれらはあえて捨象し、純粋に貨幣的な経済活動だけに目を向けて、その本質を取り出して構造化する。何でもかんでも理論に取り込めばいいわけではない、ということだ。

理念型は、ひとつの思想像であって、この思想像は、そのまま歴史的実在であるのでもなければ、まして「本来の」実在であるわけでもなく、いわんや実在が類例として編入されるべき、ひとつの図式として役立つものでもない。理念型はむしろ、純然たる理想上の極限概念であることに意義のあるものであり、われわれは、この極限概念を規準として、実在を測定し、比較し、よってもって、実在の経験的内容のうち、特定の意義ある構成部分を、明瞭に浮き彫りにするのである。

理念型は歴史的な記述のためには、ある程度の妥当性しかもたない。しかし、現象の本質を取り出し、現実を考察し、測定・批判するための概念的手段として使われるならば、それは高い価値をもつ。

たとえば、キリスト教の「本質」に関するすべての叙述は、経験的に現存したものの歴史的叙述と見なそうとすれば、どうしてもつねに、相対的で問題的な妥当性しかもたない理念型であるにすぎない。それにたいして、そうした「本質」の叙述がもっぱら、それに照らして実在を比較し、測定する概念的手段として用いられるならば、それは、研究にとっては索出手段として高い価値をそなえ、叙述に対しては高い体系的価値をもつ理念型となる。

理念型は適時アップデートが必要

理念型は現象の本質連関構造のことだ。

先に論じたように、本質とは何か神秘的なもの、背後に潜んでいるものではなく、様々な現象の共通項のことを指す。共通項である以上、何か異質な現象が現れてくれば、それに応じて本質は変化する。研究が進み新しい見地が開かれるごとに本質構造は再構成を迫られる。

これは言い換えると、こと社会科学に関して「完成」した理念型というものはありえず、科学的知識の拡大につれてたえずこれを更新する必要があるということだ。こうしたアップデートの繰り返しが社会科学の進み行きそのものである。そのようにヴェーバーは考える。

社会生活にかんする科学の歴史は、概念構成によって事実を思想的に秩序づけようとする試みと、—そのようにして獲得された思想像の、科学的地平の拡大ならびに推移による解体をへて—そのようにして変更された基礎の上に立つ、新たな概念構成という、この両者のたえざる交替をともなう変遷である。

価値理念を意識しない専門家たちの時代へ…

最後にヴェーバーは、社会科学に携わる専門家たちが、ひとたび経験データの分析方法を確立してしまうと、経験データの分析そのものを自己目的化してしまい、その研究の意義を自分の価値基準に照らして検証しようとすることもなければ、自分が何らかの価値理念に拠っていることさえも忘れてしまう、と主張する。

専門家の時代におけるすべての文化科学的研究は、ひとたび特定の問題を提起して特定の素材に照準を合わせ、その方法的原理を作りだしてしまった後では、当の素材の加工を自己目的と考え、個々の事実の認識価値を、常に自覚的に、究極の価値理念に照らして検証しようとはせず、それどころか、およそ自らが価値理念に依拠していることすら意識しないでいる。それはそれで、まあ致し方ない。しかし、いつかは色彩が変わる。無反省に利用された観点の意義が不確かとなり、道が薄暮のなかに見失われる。大いなる文化問題が、さらに明るみに引き出されてくる。そのとき、科学もまた、その立場と概念装置とを換えて、思想の高みから事象の流れを見渡そうと身構える。

以上が本書の議論だ。

ヴェーバーの予想は当たる?

ヴェーバーは、そうした専門家の時代がいつかは変わるに違いないという。これが将来に関する予測なのか、それともそうした方向に社会科学を進めていかなければならないとする決意の表れなのかについては、はっきりとしたことは分からない。両方の主張がともに含まれていると見るのがおそらく妥当だろう。

ただ、いずれにしても、事態がヴェーバーの予想のように進んできたか、またこれから進んでいくかどうかに関しては、率直に言ってとても疑わしい。社会科学はますます細分化している。価値理念に関係なく、誰も開拓していない分野でデータを取ってそれを解析すれば論文になるし、事実そのようにして論文が量産されている。

ヴェーバーが言っていたように、社会現象は観点に応じて立ち現れる。言い方を変えると、観点を少し変えさえすれば、それに応じて現象が立ち現れてくる。観点は無限だから、研究も無限なのだ。

論文の数がものをいう世界では、少し見方を変えるだけで論文を書ける以上にありがたいことはない。本人がどう思うかはともかく、流行に合わせてトピックを選んでも、研究としては全然アリなのだ。むしろ価値理念などはさっさと捨ててしまったほうが、研究者としては身軽になれる。こだわりをもたず、トレンドという名の勝ち馬にうまく乗ることができれば、出世の可能性も高まる。

もちろんそれが悪いと言いたいわけではない。ただ、学問それ自体が学問の価値を証明することはできず、人びとの解釈にゆだねられているとするヴェーバーの主張を考慮すると、少なくとも、「この分野の分析は一般的には意義があると見なされていないが、実は主要分野を支える意義をもつのだ」と考えることには、別に確固とした根拠があるわけではない。

ヴェーバーの言うように、研究の意義はそれぞれの価値理念に相関して現れてくるものだ。研究の一般的な意義は、人びとの一般的な価値理念に応じて決まってくる。自分で自分の研究に一般的な価値を与えようとするのは、結局のところ独断的な試みにすぎないのだ。

哲学の価値自由

価値自由の考え方は、社会科学だけではなく哲学に対しても当てはめることができる。「世界かくあるべし」という欲求に従って権威のある学説を引用するのは、自分の意見にハクを付けるための典型的な方法だ。哲学の歴史は、この社会が気にくわない人にとっては絶好のツールボックスなのだ。これは西洋哲学であろうと東洋哲学と変わらない。

名の知られた哲学者を引用して「ここで誰々が言っているように…」と、みずからその妥当性を検証しようとすることなく、権威に乗っかって自分の主張を補強する。それがどんな説明だろうと、「世界かくあるべし」とする欲望を満たしてくれるのであれば、何の疑いもなく受け入れ、これを普遍的な説と強弁する。こうした態度がまったく独断的であることを、ヴェーバーの価値自由の概念は教えてくれる。