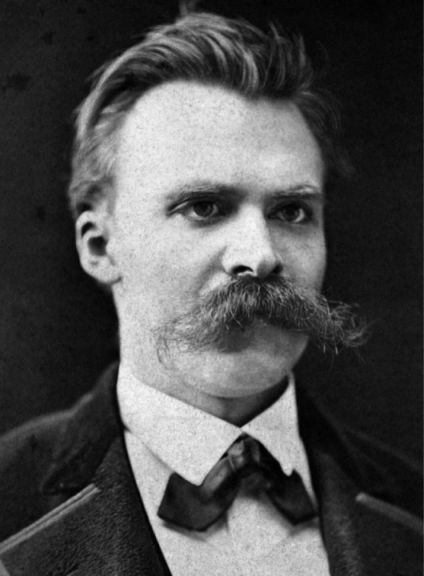

本書『権力への意志』はドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェ(1844年~1900年)の草稿群をまとめたものだ。全体で2部構成になっており、前半(第1書~第2書)では、これまでの諸価値が辿ってきた過程について、後半(第3書~第4書)ではそれら諸価値に代わる新たな価値について論じている。

全体のモチーフは、既存の価値体系の徹底的な吟味と、その吟味にもとづいて、新しい価値体系、しかも私たちの生をより「よい」ものへと向かわせてくれるような価値体系を打ち立てることにある。

本書は、もとは未完の著作だ。ニーチェの死後、反ユダヤ主義者のベルンハルト・フェルスターと結婚していた妹エリザベートが遺稿を編纂し、刊行したのだが、この妹がとんでもない人間だった。エリザベートは信奉するナチスに取り入ってもらえるよう、兄フリードリヒの遺稿をメチャクチャに解釈し、「これがニーチェの思想です!」と言って世に広めたのだ。ウソっぽく聞こえるかもしれないが、これは史料の実証研究を通じて、かなりの程度で証明されている。

でもニーチェってヤバくない?

確かに、一見するとニーチェはかなりアブナイ哲学者に見える。「神は死んだ」とか「超人」や「畜群」などの概念は言うまでもなく、全体的に反体制的・反社会的な雰囲気を感じるひともいるかもしれない。

確かに社会論の側面に関していえば、ニーチェは全然ダメだ。しかし実存論の側面においては、ニーチェはそれまでのレベルを大きく押し上げたといっていいだろう。とくに本書の後半で示されている価値論は、私たちを深く納得させる議論に満ちあふれている。

本書はかなり長いので、前半と後半に分けて解説したい。まずは前半の中身から確認しようと思う。

後半はこちらで解説しました → ニーチェ『権力への意志』を解読する(2)

一切の価値は「ニヒリズム」に行きつく

冒頭でニーチェは次のようにいう。

キリスト教的道徳こそ、ヨーロッパの既存の諸価値の中でもとりわけ最高の価値だった。しかしそれらの価値は必然的に没落の運命にある。それらはニヒリズムに行きつかざるをえない。なぜなら、そもそもキリスト教的・道徳的解釈のうちにニヒリズムが潜んでいるからだ、と。

それまで人びとが疑いもしなかった至高の価値(つまりキリスト教的道徳)が意味を喪失してしまうこと、これがニーチェのいうニヒリズムだ。

いったいなぜニヒリズムの到来はいまこそ必然的であるのか?それは、私たちのこれまでの諸価値自身がニヒリズムのうちでその最後的帰結に達するからであり、ニヒリズムこそ私たちの大いなる諸価値や諸理想の徹底的に考えぬかれた論理であるからである

一つのまったく特定の解釈のうちに、キリスト教的・道徳的解釈のうちに、二ヒリズムはひそんでいるのである。

ひとはこの世界全体をまがいものとみなし、彼岸に「真の世界」をねつ造する。しかしその権利は彼に与えられていない。そのことを深く了解したとき、ニヒリズムの最終形態が現れてきた。

これによってキリスト教の世界解釈は没落する。無価値性の感情が生まれ、世界が無意味に見えてくる。

そのとき現れた思想が永遠回帰だ。生には意味も目的もなく、ただ無意味な過程が不可避的に回帰してくるにすぎない…。この永遠回帰の思想がニヒリズムの極限的な形式だ。

真の世界があるとおのれを説得する根拠は、もはやまったくなくなる・・・要するに、私たちが世界に価値を置き入れてきた「目的」、「統一」、「存在」という諸範疇は、ふたたび私たちによって引きぬき去られ—いまや世界は無価値のものにみえてくる・・・

意味や目標はないが、しかし無のうちへの一つの終局をももたずに不可避的に回帰しつつあるところの、あるがままの生存、すなわち「永遠回帰」。これがニヒリズムの極限的形式である、すなわち、無(「無意味なもの」)が永遠に!

しかしニーチェに言わせれば、ニヒリズムはひとつの中間の状態にすぎない。しかもそれは正常な状態だ。

ニヒリズムは極限まで行き着くと、一切の価値は、その価値を設定する者のもつ力の現われ、もしくは生の目的に相関した単純化にすぎなくなる。ニヒリズムを徹底した人間は、そのことを深く了解する。

その意味で、ニヒリズムはひとつの正常な状態だ。なぜなら彼のうちには、新しい価値を打ち立てようとする力の徴候が現れているからだ。

価値を深く再吟味するためのきっかけ

ニーチェの議論を実証的なものとして読むと、「歴史上存在したニヒリズムと価値体系の没落は無関係ではないか?」と思うかもしれない。しかしここでニーチェは別に難しいことを主張しているわけではない。

ニーチェが言っているのはおそらく次のようなことだ。——「自分のうちで、何がよく何が悪いかについての規準が疑わしくなったことがなければ、本当の意味での善悪の規準を打ち立てる第一歩さえ踏み出すことができない」。

こう言われると確かに納得感がある。日常的な価値基準が自分のうちでなかなか納得できなくなったときにこそ、私たちは「本当にそれが正しいのか?」という問いにぶつかり、それを徹底的に吟味する過程で「そもそも正しいとは何だろうか?」という問いに行き着く。もしそうした価値基準に違和感をもたなければ、わざわざそれを疑おうとする理由はないだろう。

こうした納得感を生み出す「心理学的探求」が、ニーチェの議論の特徴だ。

キリスト教を批判

次にニーチェはキリスト教を批判する。

ニーチェがキリスト教に対して批判的だったことはよく知られているが、あらかじめ言っておくと、ニーチェは批判それ自体を目的としていたわけではない。ニーチェはキリスト教が作り上げた理想、そしてキリスト教にもとづいている既存の道徳が、私たちの生を否定すると直観していた(私はそれをあまり妥当だとは思わないが)。

私たちが自分の生を肯定するためには、新たな別の理想が必要だ。そのような確信があったからこそ、ニーチェはキリスト教を痛烈に批判したのだ。

私はキリスト教徒の貧血した理想に宣戦を布告してきたが(この理想と近親なものをもふくめて)、その意図は、それを絶滅することにあったのではなく、その暴政を終わらせて、新しい理想のために、よりたくましい理想のために、活動の場をうるためにすぎなかった

キリスト教はなぜ批判されねばならないか?それは、キリスト教は「ルサンチマン」の反逆としての心理学的性質をもっているからだ。

本来の徳、つまりキリスト教的道徳ではなく私たちが自分の内面から生み出す徳は、私たちが受け入れる生、生の発展の条件だ。しかしキリスト教は道徳の自然性を否定する。それは最も弱い者の幸福が可能となる徳を最高の理想とし、それ以外の徳を非キリスト教的なものへと振り分ける。

端的に言って、キリスト教は苦悩し貧困化した人間にとって典型的な思考法だ。

キリスト教は、現世が悪に染まった生でしかないと見なし、そこから救われることを願いとする。しかしキリスト教が描くような「真の生」はひとつの信仰であり、もっと言えば自己欺瞞、迷妄にすぎない。

また、キリスト教は肉体を軽蔑し、あたかも敵であるかのように扱う。しかし肉体的禁欲は、後悔を可能とするための手段として、すなわち罪責感情を呼び起こすために生まれてくるにすぎない。後悔のうちでもだえることは、魂の救いなどではなく、ひとつの新たな病気の形式だ。後悔によって行為が取り消されることはないし、あるひとつの行為は全体からすればごくごく小さなものにすぎない。

それに、ある状況では犯罪となる行為も、別の状況では正義となりうるように、一切の行為は根本的には望ましくありうる。したがって絶対的に悪い行為は存在しないのだ。

後悔に反対して。—私はおのれの実行に対するこの種の臆病を好まない。予期しない恥辱や逆境が来襲したときおのれ自身を見殺しにしてはならない。そのときにこそむしろ極端な衿持があってしかるべきである。結局、後悔したとて何の助けになろう!いかなる実行も、それが後悔されることによって取り消されることはない。

ほかにも、一般にキリスト教は、個々の利害よりも私たち全体の利害のほうが価値が高いとしているとされる。しかし逆にキリスト教は利己主義を後押ししてきた。それは苦悩する者をこそ優遇する、弱者の大衆的利己主義なのだ。

キリスト教的利他主義とは、万人がたがいに心配しあうなら、各人はいつまでも保存されるとおしはかる弱者の大衆的利己主義でないとしたら、何であろうか?

道徳を批判

次にニーチェの「道徳」批判について見ていこう。

ここでのニーチェのポイントは、そもそも道徳的な現象があるのではなく、あるのは現象の道徳的解釈にすぎない、そしてこの解釈それ自体は私たちの「欲情」にもとづいて行われる、という点にある。

一切は私たちの欲求、生きんとする力(権力への意志)に相関して解釈される現象である。これがニーチェの認識論の中心にあるスタンスだ。

道徳的価値評価は一つの解釈であり、一つの解釈方法である。解釈自身は特定の生理学的状態の症候であり、同じく支配的判断の特定の精神的水準のそれである。すなわち、誰が解釈するのか?—私たちの欲情である。

私の主要命題。すなわち、道徳的現象なるものはなく、あるのはただこの現象の道徳的解釈にすぎない。この解釈自身は道徳とはかかわりあいのない起源のものである。

この認識原理論は「遠近法」として知られている。これは単なる「観点によって物の見え方は違ってくる」というような相対主義的な見方ではない。その程度のことであればニーチェ以前から何度も繰り返し主張されていた。

ニーチェが画期的なのは、世界は欲求に相関した価値解釈として「色づけられている」現象だという原理を提示したことにある。

道徳、真理は存在しないのではない。生に対する「ルサンチマン」を条件とし、権力への意志(=欲望)に相関して生成してくるものである。これはニーチェ以前には主張されたことのない、きわめて画期的な見方だ。

道徳的価値評価の範囲。それはほとんどあらゆる感官印象のうちに混じりこんでいる。世界はこのことによって私たちにとっては色づけられている。

道徳とは、それを道徳と解釈する人びとの権力への意志(生きんとする力)に役立つものとして置かれたものでしかない。

道徳の要素の「利他主義」も同様だ。それは他者に配慮せよという命令を強権的に下すことによって、個々人が自分自身を配慮することを禁じ、彼らを共同体のために犠牲にしているのだ(もし本当に他者を配慮しているのであれば、共同体の犠牲にするよりも、彼自身の道を進ませるのが正当ではないか?)。

このように強者や例外者を敵対視し、強くあることを罪と見なし、「普通のひと」こそが価値あると見な畜群本能が、道徳的価値を肯定する意志のうちには隠されているのだ。

道徳は反動形成である

道徳とは、「弱者」が「強者」を自分たちの水準に引きずりおろすことで自分たちの生を拡張するために行われた対抗運動であり、支配者を高級な類型にしようとする自然の傾向に対する反対運動だ。そうニーチェは言う。これだけ聞くとかなりアヤシイが、ニーチェの目的は弱者を畜群と呼んでバカにすることにあるのではない。

むしろ次のように考えると分かりやすいはずだ。すなわち、「なんだよアイツ…!」とルサンチマンをたぎらせ、「これが真の正しさだ!」と道徳を振りかざすのは、世間に対する反動形成(=反対運動)でしかない、と。こう言われてみれば、なるほど確かにと思うところがあるだろう。

金儲けは不道徳、強欲は不道徳、自己中心主義は不道徳である。そのように主張するひとは本質的に自分の生活に不満を抱いており、その不満が他者への攻撃性に転化している。自分のこの生が社会の一般的な価値基準から外れてしまっており、面白くない。だから道徳という価値基準を作りあげ、それによって社会で成功しているひとたちを相対化し、自分の価値を高め上げようとしているのだ。ニーチェが言わんとしているのは、要するにそういうことだ。

理想を批判

ニーチェは、道徳を批判するなかで、「理想」についても批判を加えている。

普通私たちは理想という語をふつうポジティブな意味合いで用いている。しかしニーチェによれば、それは倦怠もしくは衰弱のいずれかの形式でしかない。なぜなら理想を置くことによって、私たちはいわばそれを「夢」として捉えてしまい、それを現実化しようとする意欲をもとうとしなくなってしまうからだ。

問題にぶつかったとき、それを解決するための条件を考え、実際に取り組むことで困難を切り抜ける人間は尊敬に値する。それに対して、単に願望し、空疎な当為(「かくあるべし」)を立てる人間は唾棄すべき存在だ。

「理想」とは現実の課題に取り組む代わりに支払われる償いだ。それは夢であり、倦怠、衰弱の一形式にほかならない。

理想を崇めるのは「倦怠」

ニーチェの意を汲めば、理想それ自体を抱くことが問題なのではなく、理想を抱けばそれで一切が解決されると思い込むような態度が問題だ、というべきだ。これはこれで確かに納得感がある。

たとえば私たちは、「世界は平和であるべきだ」と唱えることに価値がある(そしてそう主張することで世界が実際に平和になる)と思い込み、何ら実際のアクションを起こさないことに対して、暗黙のうちに“おろかさ”を直観する。なぜなら本当に平和を作り出したいなら、そのプランを考え、それを一般に問うのが筋だからだ。

プランを出せば、私たちはそれに対して考え合い、プランを鍛え上げていくことができる。そうした努力をすることなく、ただ「平和を!」と主張するだけでは、平和を作り出すことはできない。理想をそれとして崇めることは倦怠であるというのは、つまりそういうことだ。

哲学を批判

最後にニーチェは、哲学へと批判を向ける。ここで槍玉に挙げているのがソクラテスとプラトンだ。

プラトン以来、これまでの哲学は道徳の影響下にあり、道徳的価値評価それ自体を批判しようと試みた哲学者は誰もいない。

たとえば「善」や「公正」といった概念は、ギリシアの地盤から引き剥がされ、イデアとなる。そしてひとはイデアの背後に、イデアが由来する「真の世界」を考えあげる。

プラトンは人間の自然な徳性を否定し、「善人そのもの」や「賢者そのもの」といった、自然性から引き離された人間をねつ造した。こうしてプラトンは、キリスト教が生じてくるきっかけとなるような価値転換を行ったのだ。

要するに、道徳価値の自然性が剥奪されることによって、変質してゆく人間類型が、—「善人そのもの」、「幸福者そのもの」、「賢者そのもの」がつくりあげられるにいたったのである。—ソクラテスは価値の歴史における最も深い倒錯の一契機である。

また、「真理」があらかじめ存在しているという見方は正しくない。真理とは、それを信仰するひとに利益を与えるがゆえに、真理なのだ。つまり真理は利益でもって証明される。このことは、問題なのは真理ではなく、それによって力を得ることにあることを示唆している。

「真理」は、それが人間を改善するがゆえに、真理である・・・この過程は継続し、すべての善、すべての成果は、真理に依存するとされる。

これまでの哲学は道徳的真理を信じ、それに最高の価値を認めてきた。しかしそれによって哲学は現世を否定することになってしまったのだ。

価値の新たな秩序へ

ニーチェの議論はある意味一点突破的で、本質をズパッと突いているところと、まったくの空振りの2つに極端に分かれている。とくに社会論とプラトン批判は正直なところ、全く妥当ではない。

ニーチェは社会は人びとを凡庸化すると主張する。しかしそれは社会の本質ではない。なぜなら社会においてこそ私たちはそこで他者と競い合い、みずからを向上させたり、ともに価値を認め合ったりすることができるからだ。

価値を競い合い、ともに高め合う競争は、暴力という闘争契機を縮減することで初めて成立させることができる。この点を見落とさないのが肝心だ。

プラトン批判でも、『パイドン』にあるようなイデア論だけを取り上げ、『饗宴』や『パイドロス』で描かれている恋愛論については言及していない。プラトンは『饗宴』で、恋愛とは「よさ」と幸福への欲望であると言っていたが、まさしくこれはニーチェのいう権力への意志と本質的に同じものだ。プラトンをキリスト教的に解釈したのは後年の新プラトン主義であって、プラトン自身のせいではない。

さて、ニーチェは『権力への意志』の後半で、ここまでメッタメタに批判してきた既存の価値体系に代わる、新しい価値体系のあり方について考察を進めていく。ニーチェがどのように議論を進めてゆくか、見ていくことにしよう。

後半はこちらで解説しました → ニーチェ『権力への意志』を解読する(2)