いますぐ概要を知りたい方は、こちらも読んでみてください → モース『贈与論』を超コンパクトに要約する

本書『贈与論』Essais sur le donは、フランスの文化人類学者マルセル・モース(1872~1950)の著作だ。1925年に出版された。

本書でモースは、ポリネシアやメラネシアにおける贈与の体系や、ローマ法やゲルマン法といった古代法の分析をもとに、社会一般において贈与が果たし、また果たすべき役割について“道徳的”な観点から論じている。

このような道徳と経済が今もなお、いわば隠れた形でわれわれの社会の中で機能していることを示すつもりである。また、われわれの社会がその上に築かれている人類の岩盤の一つがそこに発見されたように思われる。それらによって、現代の法と経済の危機が生む問題に関するいくつかの道徳上の結論を引き出すことが出来るだろう。

認識論的な構えについて

モースは社会学者エミール・デュルケームの甥であることもあって、研究のスタンス、特に認識論的な構えについてデュルケームから強い影響を受けている。

自然を観察するように社会を観察すること。社会を客観的に、ありのままに見ること。この“科学的”な態度がモースとデュルケームの特徴だ。

ただ、彼らは、自然世界を観察するように人間社会を観察できるかどうかに関して、何か具体的な根拠を出しているわけではない。そうできるはずだし、社会科学は科学となるためにそうしなければならない。こういう思い入れというか、情熱が先走っていて、肝心な原理論をすっ飛ばしている。これはマイナスポイントだ。

ともあれ、モースの議論を見ていくことにしよう。

「全体的給付体系」としてのポトラッチ

モースいわく、交換と給付は、現代の経済社会に固有のものではない。それは原始社会においても見られる。見られるというよりも、むしろそこでは法制度と複雑に絡み合い、ひとつの社会的な現象(「全体的社会現象」)となっている。

原始社会において、交換は個人同士ではなく、集団間で行われる。交換されるのは物質的な物だけではなく、礼儀や儀礼、饗宴、軍事活動など多岐にわたる。

ここで着目すべきは、こうした給付と返礼は義務として行われるということだ。物によっては任意のこともあるが、やはり実際としては義務であり、これを拒否すると戦いが生じてしまう。これらすべてを合わせて「全体的給付体系」と呼びたい。

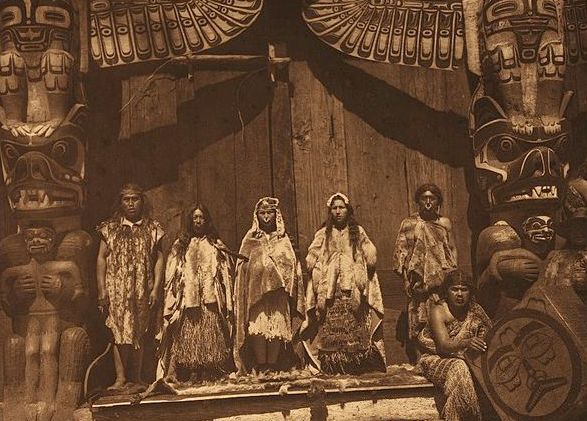

クヮクヮカワク族のポトラッチ 私が見るに、全体的給付体系の最も純粋な形態はポトラッチである。ポトラッチは競争として行われる給付と消費だ。アメリカ北西部のトリンギト族やハイダ族といった部族間で行われている。

ポトラッチにおいて、部族同士は財の消費と給付を競いあう。競争の原理があまりに強いため、時には相手の部族のリーダーを殺害してしまうことさえある。

これらの部族において注目すべき点は、これらの全活動を支配している競争と敵対の原理である。一方では、遂に戦闘になり、相手の首長や貴族を死に至らしめるようなこともある。他方では、協力者であると同時に競争相手でもある首長(普通は祖父、義父、婿)を圧倒するために、蓄えた富を惜しみなく破壊してしまうこともある。

与えることを拒み、招待することを怠ることは、受け取ることを拒むのと同じように、戦いを宣言するのに等しい。それは結びつきと交わりを拒むことである。さらに、人に与えるのはそれが強制されているからであり、受贈者は贈与者に属する物すべてに一種の所有権を持つからである。この所有権は霊的な絆として示され、そのように捉えられている。

ポリネシアでのポトラッチ

モースによれば、ポトラッチはアメリカだけでなく、ポリネシアやメラネシアでも行われていた。ポリネシアに住むマオリ族は「タオンガ」(マオリ語で「宝物」を意味する)を造り、これを贈与の体系の中で流通させていたという。

タオンガが特徴的なのは、それがマオリ族にとって、「マナ」と呼ばれる宗教的・呪術的な力を運ぶものとして現れていることだ。

タオンガは、これを作る際、受け取ったひとがお返しをしなければ呪い殺されるように祈られる。

タオンガに対してお返しをするのは義務である。これを義務とするのは、タオンガのもつ生命だ。タオンガは土地の精霊によって命を吹きこまれている。そのためタオンガを渡すひとは、渡されるひとに対して権威と力を発揮することができるのだ。

その物を通じ、贈り物を受領した者に対して影響力を持つのである。というのは、タオンガはその森、郷土、土地のハウ(霊)によって生命を吹き込まれているからである。

ここでモースが「タオンガには霊によって魂が込められている」というのは、現にモースがそうだと考えているのか、それともマオリ族がそう信じていたと言っているのか、書き方があいまいでよく分からない。

以上から2つのことが分かる。

- マオリ族では、物による結びつきが法的な結びつきを作る

- マオリ族では、贈り物を受け取ることは「魂」を受け取ることに等しい

なので贈与に対しては返礼をしなければならないのだ。

この観念の体系の中でこそ、他人の性質や身体の一部をその人に返さねばならないということが明瞭に論理的に理解される。というのも、ある人から何かを受け取ることは、その人の霊的な本質、魂を受け取ることになるからである。

タオンガには魂が込められている。だからタオンガには返礼をしなければならない。この言い方は一見それらしく聞こえるかもしれないが、別にここには何の論理的な必然性もない。魂が込められていることと、返礼する義務があることはまったく別のことだ。

メラネシアでのポトラッチ

モースは、メラネシアでも贈与と交換の体系があったと主張する。それがクラ経済だ。これは文化人類学者のマリノフスキーが『西太平洋の遠洋航海者』で取り上げたものだ。モースは次のように言う。

クラ経済はトロブリアント諸島の部族間で行われていた取引の体系であり、大規模なポトラッチと見なせる。

そこでは贈与は厳粛な儀礼になっている。贈り主は気前のよさを示しながら贈り物(ヴァイグア)を相手に渡す。贈与は義務であり、贈り物を通じた義務の構造を作り上げている。

贈り物が重要な理由は、贈与を通じて優れた部族と関係を作らなければならないからだ。贈り物でアピールして、他の部族に先駆けて関係を作ること。そうした競争と利益の追求がクラ経済の背後にある。

ポトラッチに関するまとめ

モースは以上のまとめとして、ポトラッチには3つの本質があると言う。贈与、受領、返礼だ。

贈与の義務はポトラッチの本質。この義務を守らないことは礼儀に反し、部族のリーダーは自分の地位を失いかねない。贈り物を受け取る義務もある。これは「荷物を背負い込むこと」であり、拒否する自由はない。返礼の義務も本質的だ。返礼しなければ面子を失い、制裁を受ける。

交換される物には贈与と返礼をさせる霊的な「力」が宿っている。このため物はポトラッチを行う部族にとって貴重品となる。物には人格があり、人格は部族が所有する物だ。そうモースは言う。かつて物と人格は「全体的給付体系」のなかで不可分に混ざり合っていたのだ、というわけだ。

「貨幣経済はゆがんでいる」と言いたい

こうした贈与と交換は、貨幣経済以前の社会で、全体的給付体系のうちで行われていた。しかもこの制度は、モースいわく、人類の大半に存在していた。贈与と交換による「全体的給付体系」が本来的な交換体系であり、貨幣経済はそれを個人主義的・利益主義的・物質主義的にゆがませたものでしかない。そうモースは言いたい。

これらの事実が夥しく多く、各地に広がっていることやその重要性からすると、この制度が極めて長い推移の過程の中で、人類の大半に存在してきたと思われる。

モースはそう言うが、たかだかポリネシアやメラネシア、ネイティブ・アメリカンのポトラッチを取り上げただけで「古代の人類の交換体系は贈与に基づいていた」とするのは、あまりに大ざっぱだ。「人類の大半」には具体的にどの民族が含まれているのか、「長い推移」とはどれだけの長さなのか。古代ギリシアや古代イスラエルの経済制度は分析しなくていいのか。

人間的な事柄について「実証」を行うということは、自然世界について実験を行うこととは性質を異にする。こうした認識対象の本質の違いに配慮せず、あたかも自然世界について論じるように人間世界に論じることは、本質に対するデリカシーを欠いた「暴力的」な行為である。

ローマ法やゲルマン法にも贈与の観念が残っている

次にモースは、インドやヨーロッパの文明に着目し、そこでの古代法に贈与と交換の慣習が残っていたことを証明しようとする。

ローマ法では、物そのものが人格と力をもつと見なされていた。物は家族の一部であり、家族の財産である。物が譲渡されても、しばらくは最初の所有者の家の一部であると考えられていた。

物が力をもつという観念はローマ法から消滅しなかった。そもそもローマでは貨幣経済以前には物々交換と贈与しか無かった。

ゲルマン社会にも自発的な贈与の体系が認められる。人びとは贈与によって相互に交流し、助け合っていた。ゲルマン文明は封建制と農耕の段階に留まっており、価格という観念は最近になってようやく生まれたように思う。

ゲルマン文明にも長きにわたり市場というものがなかった。ゲルマン文明は本質的に封建制と農耕にとどまっており、売買の価格という観念や言葉も最近生まれたように思われる。

現代の経済社会は非人間的だ

以上の議論を踏まえて、モースは近代的な貨幣経済を“道徳的”に批判する。

商業主義的な消費は「有害」である。それを支えている産業法や商法は道徳に反しており、非人間的だ。そうモースは言う。

現代社会の道徳や生活も贈与の性格をもっている。物は金銭的な価値だけでなく、感情的な価値も保っている。これは幸運なことだ。

私たちは礼儀として招待には応じなければならず、贈られたものよりも多くを返さなければならない。これはひとつの厳格な慣習だ。

昔からあるこうした慣習と比べ、産業法や商法は非人間的であり、道徳に反している。慣習がこうした法律に反発しているのだと言うこともできるだろう。

古代の贈与交換体系に戻らなければならない。これは人間社会の「岩盤」であり、過去から未来にかけての一切の社会の基礎でもある。互助組織や職業団体の配慮は、資本家の金儲け主義的な蓄財よりも好ましいし、そうした配慮を保ちながら行動しなければならない。

合理主義と商業主義が利益の観念を原理とした。しかし、私たちの間で一般に行われているのは、純粋で非合理な消費である。財をいやしく追求することは、人びとの目的や調和にとっても、また、個人の労働とそこから得られる喜びにとっても有害である。

「未開」社会においても価値観念は機能している。このことについて述べるなら、そこでは膨大な剰余が蓄積されるのである。それらは大抵、相対的に巨額な奢侈を伴う全くの浪費に充てられるが、金儲け主義的な面はみられない。

われわれはアルカイックなもの、基本的なものに立ち返ることができるし、またそうしなければならない。そうすれば、多くの社会や階級で今なおよく知られている生活と行動の契機が再び見出されるであろう。つまり、公然と施しをする喜び、趣味良く寛大にお金を使う楽しみ、歓待や公私の祝宴をする楽しみである。

こうした道徳は永遠である。それは最も進化した社会にも、未来の社会にも、想像しうるいっそう未発達の社会にも共通である。われわれは基礎である岩盤に触れるのである。もはや法的な表現の話ではない。人間や人間集団の話なのである。

「いいとこ取り」の議論

モースには、近代の経済社会では人間同士のつながりが希薄になっているという直観があった。貨幣経済はただ利益を追求するためのものであり、ポトラッチにあるような人間関係の形成という側面は見られない。社会全体が金儲け主義の利己主義に陥ってしまっている。これは反道徳的だ。そうモースは考えていた。

モースがポトラッチを「全体的社会現象」という観点から捉えたのは、確かに独創的であり、鋭い直観ではある。しかしポトラッチの言語ゲームにおいて、贈与するということが、そのゲームのプレイヤーにとってどのような価値をもっているかという点について、これを自然科学の方法で把握することはできない。つまり一義的な法則と構造を見て取ることはできない。なぜなら価値は、自然事物とは本質的に異なる性質の対象だからだ。

もちろん贈与は現代の私たちにとっても意味あることだ。贈与のアイディアを取り入れることで、私たちは社会をより豊かにすることができるかもしれない。だが、過去の交換体系が贈与で成り立っていたからといって(それ自体そもそも疑わしいが)、私たちがそこに戻るべきであるということにはならない。それは短絡的だ。参勤交代はポトラッチ的な消費だから、江戸っ子は気前がいいからといって江戸時代に戻るべきだろうか?そんなことはないだろう。

この点はくれぐれも注意してほしいが、義務として行われる贈与は、クリスマスのプレゼント交換のようなものとは本質的に異なるものだ。前者はむしろ、大して親しくないのに「礼儀だから」「贈らないと陰で何を言われるか分からないから」と贈るようなもの、いわば会社付き合いのお歳暮に近い。プレゼント交換は、自発的な欲望に基づくからこそ楽しいし嬉しいのであって、「別に贈りたくないけど義務として贈ります」感が丸わかりなら、もらったほうも、むしろ不愉快だ。そうした感度は本書の議論には存在しない。

私たちが自由な社会を維持しようと欲するかぎり、義務としての贈与を経済制度の基礎に置くことは原理的に不可能だ。モースは贈与を理想的なものとして描いているが、条件次第では、それがきわめて抑圧的になることもある。「原始社会は各人が各人を思いやっていた世界だ」というのは、甘ったるい古代ロマン、都会的反動形成にすぎない。