いますぐ概要を知りたい方は、こちらも読んでみてください → ロック『市民政府論』を超コンパクトに要約する

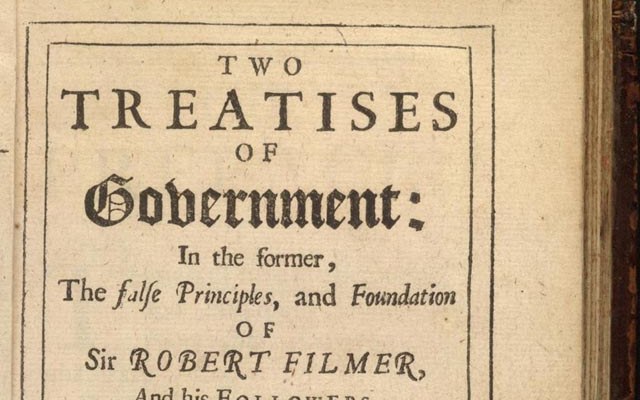

本書『市民政府論』(『統治二論』とも)Two Treatises of Governmentは、イギリスの哲学者ジョン・ロック(1632年~1704年)による政治哲学書だ。1689年に匿名で出版された。

ロックは、トマス・ホッブズと同様、近代政治思想では重要な人物だ。本書がアメリカ合衆国を建国する際の思想的な根拠とされたことを考えると、ロックが現代社会にそれなりの影響力をもっていることは否定できない。

ただ、あらかじめ言っておくと、ホッブズやジャン=ジャック・ルソーと比べると、ロックの政治思想に対する評価はあまり高くない。なぜかというと、ホッブズやルソーが初めに人間の本質洞察を行い、それにもとづいて相互契約と国家・市民社会の設立の可能性を論じているのに対して、ロックはキリスト教の教義に基づいて市民社会のあり方を考えているからだ。これはロックの政治思想の致命的な欠点だ。なぜなら物語ではなく概念を使うことこそが、哲学の本質的な特徴だからだ。

人間は自由で平等な存在として造られた(神によって)

ホッブズやルソーと同様、ロックもまた自然状態を規定する。

自然状態は、すべての人間が完全に自由で、かつ互いに平等である状態である。

自然状態では「自然法」が支配している。自然法は万人に対して、「すべての人類に、一切は平等かつ独立であるから、何人も他人の生命、健康、自由または財産を傷つけるべきではない」と教える。

万人はこの自然法に従わないといけない。なぜか。神が人間を、自然法に耳を傾けるべき存在として造ったからである。

人間はすべて、唯一人の全智全能なる創造主の作品であり、すべて、唯一人の主なる神の僕であって、その命により、またその事業のため、この世に送られたものである。

自然状態といっても、ロックのいう自然状態は、ホッブズ・ルソーのそれとは本質的に異なるものだ。後者が自然状態を、人間の本質規定に基づいて論じているのに対して、ロックはそれを「かくあるべし」という理想状態として描いている。これはロックの議論の大きな欠点だ。

自然状態については、こちらでも解説しました → 「自然状態」って何ですか?

自然法(=神の意志)に従っている状態が自然状態

ロックいわく、自然法に従っている状態が自然状態だ。では自然法とは何か。それは神の意志のことだ。

自然法とは神の意志である。万人が自然法に耳を傾けているかぎり、上下服従の関係はありえない。なぜなら自然法は、人間は自己保存すべきであると同時に他者の保存も維持すべきである、と命じるからだ。

万人が自然法に耳を傾け、自由と平等を維持して共同生活を送っている状態、これが自然状態である。

人々が人間相互の間を裁判する権限をもった共通の上級者を全く地上にもたず、ただ理性に従って共同に生活しているのが、まさに自然状態である。

共通の上級者を地上にもたない代わりに、ただ天上にだけもつ。天上からの意志、それが自然法であり、これに万人が従って生活している状態が自然状態である。神の意志、すなわち自然法にしたがってこそ、人間は人間として存在しているといえる。そうロックは言うわけだ。

ロックの自然法はただの要請

ホッブズの『リヴァイアサン』にも自然法の概念がある。しかし中身はまったくの別物だ。

ホッブズの自然法は、ロックのいう神の意志のようなものではなく、理性によって導かれた、各人が相互に同意する平和条項のことを指している。

人間は平等な能力をもつゆえに、ある対象をめぐって競争におちいってしまう。それを回避するためには法を置き、その法の遵守を義務づける権力を置く以外にはない。この権力のもとで各人は自由と平等をともに享受することができる。そうホッブズは考えていた。

一方、ロックの自然法は端的に「~すべし」とする要請論だ。人間は神によって平等に造られた。だから自己を傷つけることも他者に損害を与えることもあってはならず、相互の闘争はあってはならない、と主張しているにすぎない。しかしこの言い方では、闘争がどのような条件で生じてしまうのか、そしていったん生じてしまった闘争をいかにして調停できるのかについて説明することができない。これはロックの議論の致命的な欠点だ。

所有権は労働にもとづく(まえに、神にもとづく)

ロックは続けて次のように論じる。

どの人間も自分の身体については所有権をもっている。それゆえ彼の労働は、まさしく彼のものである。

彼は自分の身体を使って労働することで、当初は共有の状態だったものを取り出す。つまり労働を加えることで、その天然物は労働した人の所有となるのだ。

私の労働がそれを、それが置かれていた共有の状態から取出したのであり、こうして私のものであった労働がそれに対する私の所有権を確立したのである。

このことは次の前提に基づいて初めて妥当する。それはつまり、世界は神が人間全体に与えた共有だ、という前提だ。

世界はまさに人の子たちに共有として与えられたのである、という前提を立てればよい。そうすれば、土地のそれぞれの部分について、それを個人的に使用する明確な権原を人々が労働によって得ることができたことを知るのである。

世界は初め万人の共有として与えられていた。それゆえ、そこから取り出されたものについては、それを取り出したひとに属するのは当然である。そうロックは言うわけだ。これは明らかにキリスト教の教義を前提としなければ成立しないような論理だ。

市民社会は合意にもとづいて成立

ロックによれば、社会には3種類ある。夫婦の社会、家族、政治社会(市民社会)がそれだ。夫婦社会、家族、市民社会はいずれも契約によって作られるが、夫婦社会・家族と、市民社会の間には大きな違いがあるという。

自然状態では各人が権力をもつ。どのような権力か。自然法に違反して平和を侵害する者を排除するための権力だ。そうした権力は、夫婦社会・家族のなかでは父親に集中する。なぜなら両親は子どもに対して、養育するための権力をもつからであり、父親は母親よりも(ロックによれば)「より有能で、より強い」からだ。

それに対して、市民社会は、各人がみずからの自然の権力を公共の共同体に委ねているかぎりで存在しうる。

これを言いかえると、市民社会が成立するための条件は、多数決をすることのできる個人が、共同体を作ることに対して同意することにある。それによって初めて合法的な政府を設立することができるのだ。

このようにして、政治社会を開始し実際に構成するものは、多数決をすることのできる自由人が、このような社会を結成するのに同意することに他ならない。そうしてこれが、またこれだけが、世界のあらゆる合法的な政府を開始させた、あるいはさせることのできたものなのである。

ここでロックがいう「多数決をすることのできる個人」は、具体的には成人を指す。人間は子供の頃は理性をうまく働かせられないので、父親の理解力によってのみ自由でありうる。父親の助けがなくても理性を働かせられるようになったときに、多数決に参加するだけの能力をもつことができる。そうロックは言うわけだ。

市民社会の目的=所有の維持

ロックによれば、市民社会の本質的な目的は、所有の維持にある。

人びとは神によって自然法を守るべき存在として造られた。しかし中には、神の意志に背いて不正を犯すものもいる。自分で労働することなく、他のひとの所有を無理矢理奪うような輩が出てくる。

そこで人びとは、相互の同意に基づいて市民社会を作り、所有権を互いに保障しようとする、とロックは言う。

市民社会として人びとが結合していない間は、みずからの所有が他人から侵略されるのを防ぐことができない。所有は不安定であり、人びとはたえず自分の所有に気を配っていなければならない。

そうした不安と危険に満ちた状態から逃れたいがために、人びとは同意して市民社会を作るのだ。

すべての者が彼と同様王であり、各人が彼と平等であって、そうして大部分は衡平と正義とを厳密に守るものではないのだから、この状態においては、彼の所有権の享受は、はなはだ不安心であり、不安定である。それ故に彼はたとえ自由であっても怖れと不断の危険とに満ちている状態を進んで離れようとするのである。

それ故、人々が国家として結合し、政府のもとに服する大きなまた主たる目的は、その所有の維持にある。

所有維持のための具体的制度

ただし、単に市民社会を作っただけでは、所有を維持することはできない。

所有の維持のためには、次にあげる3つの具体的な制度が必要である。法律・裁判官・執行権力がそれだ(これは今でいう立法権・司法権・行政権の三権のことを指している)。自然状態では、それらの権利は各個人に属していたが、市民社会では社会の手に委ねられねばならない。

ただし、この委託はあくまで人びとの所有の維持を確保するために行われることなので、それら三権が公共の福祉を越えて適用されることがあってはならない。

人民は立法府と執行府を“立て直す”権利をもつ

また、立法権・司法権・執行権のうち、立法権が最も上位にある。

しかし、立法権が背任した場合にその立法権を排除もしくは変更する権利、これは人民の手に残されている。なぜなら立法権は人民から移譲されるのではなく、信託されるだけだからだ。

立法権は、ある特定の目的のために行動する信託的権力に過ぎない。立法権がその与えられた信任に違背して行為したと人民が考えた場合には、立法権を排除または変更し得る最高権が依然としてなお人民の手に残されているのである。

同様のことが執行権にもあてはまる。執行部は立法府を招集・解散する権力をもっているが、その権力は公共の福祉を促進するためにのみ信託される。

したがって、公共の福祉のために求められている立法府の活動を執行権が妨げようとするとき、人民は立法府を、公共の福祉のために働く組織として立て直す権利をもつ。つまり人民は革命を起こすことができるのだ。

権限なしに人民の上に力を加え、そういうことをする人間に与えられた信任を真切ることは、人民と戦争状態に陥ることであり、人民は立法府が、その権力の行使を行い得るよう、これを元の地位に復する権利をもつのである。

物足りないロック

立法権・司法権・行政権の三権分立につながる基本構図を示したことを考慮すれば、本書におけるロックの業績には歴史的な意味がある。しかし一方で、本書におけるロックの議論には物足りなさも残る。

スタートでつまづいている

ロック、ホッブズ、ルソーの3者とも、自然状態を考察の出発点として想定している。その点では3者ともに同じだ。しかし、ホッブズとルソーは、ただ私たち人間の共通項を彼らなりに取り出し、人間同士の相互関係が織りなす過程を概念的に描写しているのに対して、ロックはそこにキリスト教の物語を入れ込んでしまっているのだ。

彼らの社会契約説も、この文脈で対比すると性格がハッキリと浮かび上がってくる。ホッブズとルソーは社会契約説を「新たな社会を構想するためには、キリスト教の教義に代わる原理が必要だ。それは何だろうか?」という問題に対する解答として示している。だからいまなお私たちの参考となる議論を展開していると言うことができる。

一方ロックの場合は、キリスト教の教義から出発して社会契約の概念を打ち出している。私たちは神によって自由で平等な存在として造られた。だから互いに損害を与えることがあってはならない、と。この言い方はキリスト教が人びとに強く信仰されているような時代では有効だったかもしれないが、文化や習俗の異なる地域では、全くと言っていいほど妥当性をもたない。