『古典サーンキヤ体系概説』(サーンキヤ・カーリカー)は、4世紀から5世紀ごろ、イーシュヴァラクリシュナが、インド哲学の代表的な一派であるサーンキヤ学派の学説をまとめた概説書だ。

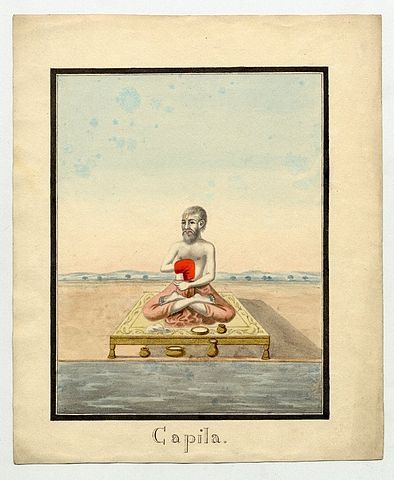

サーンキヤ学派はカピラという人物によって開かれ、カピラの弟子にはパンチャシカがいたとされている。しかし残っている資料が少ないため、詳しいことはよく分かっていない。

サーンキヤ体系の基本的な構えは、世界に対する二元論的な視点だ。世界は「原質」から開展した派生物と、それを観察する精神原理の2つからなる。その仕組みを見て取ることが、解脱のための方法である、とサーンキヤ学派では考えられる。

「苦」を取り除くための哲学

イーシュヴァラクリシュナは、サーンキヤ体系は苦を取り除くための方法を提示しており、その方法は「ウパニシャッド」よりも優れている、と主張する。

ひとは生きているかぎり3つの苦に悩まされる。肉体的・精神的な苦、危害を受けることなどの外的原因による苦、気候や神の怒りなどによる運命的な苦がそれだ。ヴェーダは苦を解消する方法を確かに伝承している。しかしサーンキヤ体系が教える方法のほうがそれよりも優れている。

(ヴェーダに)伝承された(苦を除去する方法)も、経験的に知られているものと同じ(く、確実でもなく、究極的でもない)。なぜならば、それは(家畜の殺害などの)不浄、(昇天などといういったん得た果報の)消減、(一つの祭祀の他に対する)優位を伴っているからである。これと反対の(サーンキヤ哲学体系に示される方法)がすぐれている。

「ウパニシャッド」はこちらで解説しました → ウパニシャッドを解読する

原質から派生物が生じてくる

なぜサーンキヤ体系のほうが優れているか。イーシュヴァラクリシュナいわく、それは世界を精神原理、原質、派生物(開展したもの)の3つで説明するからだ。

それらが何であるかについては、直接経験、推理、そして聖典を通じて知ることができる。個々の対象は直接経験によって確証され、個々の対象についての徴表(しるし)から対象が推理される。神や天上界など経験や推理が及ばない範囲については聖典によって確証される、とイーシュヴァラクリシュナは言う。

原質の存在は推理によって認識される。原質は第一原因であり、あまりに微細なので知覚によって認識することはできない。

この原質から派生物が開展してくる(=生じてくる)。派生物は、純質、激質、翳質(えいしつ)の3種類の構成要素からなっており、順に快、不快、消沈を本質としてもつ。それらは相互に依存し、影響しあう。現象の現われ方は、純質、激質、翳質の配合の具合に応じて異なってくる。

原質からまず理性が生じる。理性から自我意識(知覚したものを自己と関係づける意識)が生じ、自我意識から五元素(虚空・風・火・水・地)、知覚器官(眼、耳、鼻、舌、皮膚)、行為器官(発声器官・手・足・排泄器官・生殖器官)、そして思考器官が生まれてくる。このように自我意識から16の原理が生じてくる。

何だかごちゃごちゃしているが、大事なのは原質~派生物グループと、それを観察する精神原理がそれぞれ独自に存在しているという二元的な見方だ。これがサーンキヤ学派の世界観の最も重要なポイントだ。

以下、この点についてもう少し見てみる。

精神原理と原質の結合によって万物は展開する

イーシュヴァラクリシュナによれば、精神原理は、原質から派生物が生じてくる過程を離れた場所から観察する。しかし観察することによって精神原理と原質が結合し、それによって万物は生じてくる、とされる。

精神原理は各個人に存在し、それゆえ人の数に応じて存在する。それは原質、派生物から離れてそれらの活動を中立的に観察するが、のちに原質と精神物質は結合する。これによって創造すなわち万物の展開は行われる。

「微細なもの」が輪廻する

原質から生じてきた派生物は、現世では、微細なもの、父母から生み出された肉体、元素の結合によって生み出された無生物のいずれかの形で存在する。

肉体は死によって消え去るが、微細なものは世界創造のときから世界の終末のときまでつねに存在しつづける。

微細なものは理性から元素にいたるまでの諸原理からなる。そしてこれは一つの肉体に宿っている間に行った行為の結果をたずさえて、次の肉体へと輪廻していく。これが輪廻の主体だ。

微細なものは現世において徳を積むことで、よりよい境遇で次の肉体を得ることができるが、罪を行うことによって、より悪い境遇で次の肉体を得ることになる。

輪廻が続く限り、微細なものと理性は創造・展開され続ける。また微細なものが輪廻し続ける限り、精神原理は身体に宿り、老いや死による苦悩から逃れることはできない。

原質と精神原理を区別する知識を得ることで解脱できる

インド哲学における根本問題は、「いかに解脱は可能か?」というものだ。インド哲学にはサーンキヤ学派のほか、シャンカラやラーマーヌジャによるヴェーダーンタ学派や、ヨーガ学派、ニヤーヤ学派など、六つの学派があり(あわせて六派哲学という)、それぞれ異なる世界観を論じているが、いずれも最終的な目的は輪廻からの解脱により、苦悩から逃れることにある。

では、原質・派生物と精神原理の二元論を打ち出すイーシュヴァラクリシュナの解脱プランはどのようなものだろうか。イーシュヴァラクリシュナは次のように言う。

輪廻が続く限り苦悩は避けられない。この輪廻を終わらせるもの、それは知識だ。

精神原理が自分が何であるかについての知識をもち、一切の誤謬が無くなったとき、精神原理は原質から派生物が開展する過程をそれ以上観察する動機を持たなくなる。原質もまた、自分が観察されたことを知り、それ以上開展する動機を持たなくなる。

肉体は慣性をもっているので、しばらくは精神原理は肉体を維持し続ける。そして精神原理が肉体から分離されると、原質は活動を停止し、輪廻は終わる。こうして精神原理は解脱にいたる。

以上の(概説が明らかにした)ように、原理(の考察)に習熟することによって、「わたしは(しかじかでは〕ない」「(しかじかは)わたしのものではない」「(しかじかは)わたしではない」というように、完全に誤謬がなくなるので、清らかな、純然たる知識が生ずる。

これ(知識)によって、(舞踏の)観客のようにじっとすわっている精神原理は、すでに生産をやめ、したがって、(理性の)七つの状態から離れた、原質を観察する。

一方、(観客である精神原理)は、「わたしは(舞踏を)すでに見た」といって無関心になり、他方、(舞妓である原質)は、「わたしはすでに見てもらった」といって(舞踏を)やめる。(すでに精神原理の目的は達せられているので、)両者が結合しても創造の動機は存在しない。

(精神原理が)身体から分離されるにいたり、目的がはたされたので原質が活動を停止するとき、(精神原理は)決定的でかつ究極的な独存(解脱)に達する。

二元論のサーンキヤ体系

ウパニシャッドでは、宗教的な物語ではなく概念によって世界のあり方を説明する試みがなされていた。サーンキヤ体系はウパニシャッドのそうした知的態度をさらに押し進めている。原質が世界の究極原因であるとする直観からは、神話によって世界説明を行おうとする姿勢はほとんど見られない。その点は確かに評価に値する。

ここで興味深いのは、サーンキヤ体系の二元論に対抗する形で、後にヴェーダーンタ学派の一元論(シャンカラの『不二一元論』)が現れてきたことだ。

思想において対立構造が生じてくることは、インド哲学に限らず、キリスト教哲学や近代哲学においても見て取ることができる。それらの間に相互の交流関係が無かったにも関わらず、こうした類似性が生じるということは、私たちの理性が時代や地域を越えて、基本的な水準においては共通の構造をもっていることを示唆している。

サーンキヤ体系を自然科学的に否定することは素朴である以上に、浅慮である。そうした視線は、当時の思想家たちにとって苦悩をどう処すればいいかということが切実な問題だったことを見落としている。そして、そうした見落としは、思想の意味を掴もうとする際に、致命的となりうるのだ。