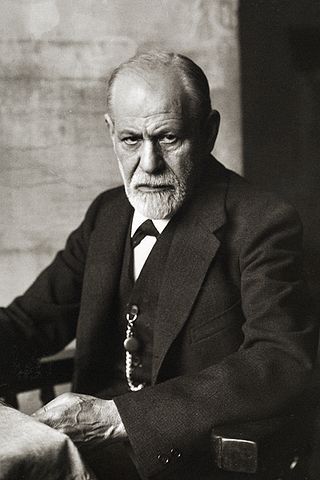

本書『ナルシシズム入門』Zur Einführung des Narzißmusは、オーストリア出身の心理学者フロイト(1856年~1939年)の著作だ。1924年に発表された。

ナルシシズムをどう位置づけられるか?

本書の目的は、「ナルシシズム」を私たちの性のあり方のうちに適切に位置づけることだ。

ナルシシズムの概念は今日でも使われている概念だ。「あのひとってナルシストだよね」と言うとき、これは「実際は大して格好良いわけではないのに、自分のことを特別美しいと判断している自意識過剰なひとだ」という意味で言われている。

ただ、自意識過剰(うぬぼれ)とナルシシズムには違いもある。それは性的な評価の有無だ。「あのひとは自意識過剰だ」は、自分自身を誇大評価しているというニュアンスが主だが、「あのひとはナルシストだ」は、誇大評価が恍惚や感覚がともないつつなされている、という意味で使われている。

自分自身をとりわけエロス的な対象として感受すること、これがナルシシズムの特徴だ。

ナルシシズムをリビドーの流れから説明する

本書でフロイトは、ナルシシズムが成立する条件について論じている。

ただその際、フロイトはこれをリビドー(性的エネルギー)の観点から説明する。どういうことかというと、リビドーが適切な性対象(=魅力的なひと)へと向かえばナルシシズムにはならないが、そうでなければナルシシズムになるということだ。

誤解の無いように言っておくと、もちろんフロイトは、リビドーが物理的に体内を流れていると考えていたわけではない。ただ、リビドーを実体的に捉え、その流動過程を分析することからナルシシズムの発症条件を考察する方法は、認識論的にはやはり問題がある。血流は検査すれば確認できるが、リビドーの流れはそうすることができないからだ。

確かに、フロイトはリビドー説をひとつの仮説として捉えていた。仮説が新たな事実に当てはまらないときは、そうするように説を臨機応変に絶えずアップデートしていく。だがフロイトが自説を、精神分析の進展によって次第に実証されると考えていたことも確かだ。その意味で、本論は根本的にはフロイトの独断によって支えられていると言わざるをえない。

が、そのことを踏まえても、本論には哲学的に見て優れた箇所がある。特に恋愛論として、確かにそんな一面があるな、と思わせる書き方になっているところがある。とりあえず問題設定だけ見ておくと、恋愛対象の「好み」はどのようにして成立するのか、というものだ。恋愛の好みは各人で少しずつ異なっている。顔を重視するひともいれば中身を重視するひともいる。だがそうした好みが身体性、感受性のレベルで成立するプロセスに関しては、ある程度共通の構造を見て取ることができるはずだ。本論はそうした直観に基づいている。

では以下、中身を見ていくことにしよう。

ナルシシズムの成立条件

フロイトいわく、多かれ少なかれ、ナルシシズムは一切の生物に備わっている。

ただ、それが必ずしもつねに病的な現象として現れるわけではない。というのも、ひとは誰でもみな子供の頃にナルシシズムを経験するものであり、これは、大人になってからリビドーが自分自身へと差し向けられることによって生じるナルシシズムとは区別することができるからだ。

フロイトは前者の幼児期の自体愛的な段階を第一次的なナルシシズムと呼び、後者の誇大妄想的な形で現れるナルシシズムを第二次的なナルシシズムと呼ぶ。

正常な一次ナルシシズムという概念は、リビドー理論によって早発性認知症、統合失調症を解明する試みから生じてきた。この2つの疾患には2つの特徴がある。ひとつは誇大妄想であり、もうひとつは外界に関心を向けなくなることである。それゆえこれらの疾患は精神分析によって治療することは難しくなる。

ただそれでもなお、精神分析を通じて分かるように、患者は決してエロス的な対象を失ってしまっているわけではない。誇大妄想は、外部の対象へ向けられるはずのリビドー(これを以下、対象リビドーと呼ぶ)が自我へと向かうために生じる。そして、まさにこれによって、ナルシシズムと呼ばれる症状が生まれるのだ。

精神分裂症の際に、対象から撤収されたリビドーはどのような運命をたどるのだろうか。このような状態で発生する誇大妄想が、そのリビドーの運命を示している。誇大妄想は、対象リビドーの犠牲によって生じたものであろう。外界から撤収されたリビドーは、自我に供給され、これによってナルシシズムと呼べるような態度が生まれるのである。

フロイトはここで、対象リビドーと自我リビドーを区別し、これらのバランス加減が崩れるときに恋愛もしくはパラノイア(妄想症)に達するという仮説を置く。対象リビドーが増大し、自我リビドーが減少すれば恋心が生まれ、逆の場合はパラノイアとなるのだ、と。

このように、リビドーの需要と供給のバランス関係から性的な体制のありようを見て取る観点を、フロイトは「経済論的」と呼んでいる。

私たちは、器質的な疾患(たとえば腹痛など)に苦しんでいる間は、それに関係のない外的世界の事物に対する関心を失ってしまう。簡単に言えば、腹痛のときに恋愛の気分に浸ることはできない。

これはごく当たり前のことだが、リビドー理論の観点からは次のように言いかえることができる。すなわち、病人は性対象に対するリビドーを自我に撤収し、病気が治ってから再度リビドーを外に向けるのだ、と。

病人の周知のエゴイズムは、この両方を含むものである。われわれは、自分も同じ状況に置かれれば、同じようにふるまうことを知っているのであり、これはごく当然なことと考えられる。激しく燃えさかっていた恋の炎が、身体の痛みのために消え失せてしまい、急に完全な無関心に支配されることは、喜劇ではよく使われるテーマである。

フロイトいわく、誇大妄想は、対象から自我に逆流してきたリビドーの量が多すぎて、これを適切に加工できないことから生じる。それはいわば、リビドーの加工プロセスの「オーバーヒート」から生じるものだ。そうフロイトは捉える。

誇大妄想のパラフレニー患者においては、自我に還帰したリビドーに対して、同じような内的な加工が行われる。これがうまく機能しなくなった場合にだけ、自我におけるリビドーの鬱積が病原的なものとなる。そしてそれを治癒するためのプロセスが、われわれにとっては病の表現として受け止められるのである。

この病的な状態が転移神経症と異なる点は、欲求不満によって解放されたリビドーが、幻想の対象のもとにとどまらず、自我のもとに還帰することにある。誇大妄想は、このリビドー量を心的に処理することに対応するのであり、転移神経症にみられる空想形成の内向に対応する。

パラフレニーとは先にあげた早発性痴呆、統合失調症の総称としてフロイトによって提案された概念だ。フロイトはこの概念を広めたがったらしいが、弟子のアドラーらによって提案された統合失調症のほうがよく使われるようになったため、途中で諦めたようだ。

ナルシシズムと自体愛との違い

フロイトは『性理論三篇』で、私たちの性的な体制の成立過程を説明するにあたって、幼児性欲を口唇期と肛門期の2段階に分けて論じていた(男根期は、同書のフォローアップとして書かれた「幼児の性器体制」にて初出)。フロイトいわく、口唇期と肛門期はともに自体愛的、つまり自分の性感帯から性的な快感を得る点で共通している(おしゃぶりとトイレ)。

そうなると、自体愛とナルシシズムには一体どのような違いがあるというのだろうか?フロイトの答えは次のような感じだ。

ナルシシズムの条件である自我は発達によって形成されるものであり、自我なしではナルシシズムは生じることはない。だが、自体愛は原初的なものである。自我が条件であるか否か、ここに両者の違いがある。そうフロイトは言う。

自我は、発達によって形成される必要があるのである。しかし自体愛的な欲動は、原初的なものである。従って、ナルシシズムが形成されるためには、自体愛に何か別の要素、すなわち新しい心的な営みが加えられねばならない。

ナルシシズムと自我理想

フロイトは第一次的なナルシシズムが無くなるプロセスについて、以下のように論じている。

一般的な成人を観察すると、子供の頃の第一次的なナルシシズムが消滅し、子供の頃の誇大妄想が弱まっていることが分かる。それはどうしてだろうか?

答えのカギは、自我理想にある。自我理想は、自我にとって完全なものとして現れる理想だ。幼児期に自我は完全なものだったが、成長段階で様々な困難に突き当たるにつれて、自我の完全性を維持できなくなる。そこで私たちは、自我理想を形成することを通じて、自我の完全性を再度確保しようとする。

この理想的な自我には、小児期に現実の自我が享受していた自己愛が適用される。ナルシシズムはこの新しい理想的な自我に移されるようであり、この理想的な自我は、幼児の自我のように、自我にとって貴重なあらゆる完全性をそなえたものとして登場する。リビドーがかかわる場合にはつねにあてはまることだが、いちど享受した満足は放棄することができないのである。人は、幼児の際のナルシシズム的な完全性への夢を放棄することができない。そして成長段階に受けた威嚇に妨げられて、あるいは自分の判断に目覚めて、このような完全性を維持することができなくなると、人は自我理想という新しい形式において、再びこれを確保しようとするのである。

一見すると複雑だが、中身は決して難しくない。

私たちは普通、赤ちゃんのとき、自分が望むものはすぐに手に入れることができる。ミルクが飲みたければ泣けばいいし、寝たければぐずればいい。何か不満があれば泣き叫べば両親が何とかしてくれる。それが赤ちゃんの特権だ。

ただ、成長するにつれて、いつまでもベビーカーに乗っていていいわけではなくなる。我慢することを覚えなければならず、おもちゃをゴネると「ダメなものはダメ!」とお母さんに叱られるようになる。わがままは通用しなくなる。

そこで私たちはどうするか?私たちは次第に、自分はどうあるべきかについての理想像を作り上げて、それに従うように自分を律するようになる。ご飯は行儀よく食べる、トイレを汚さずに使う、友達を大事にする、先生の話をきちんと聞く、勉強やスポーツで優れた成績を残すというように、周りの人たちからの期待や、社会的な価値基準を内面化して、それにかなった仕方で生きようとする。

分かりやすいのは、将来の夢だ。誰でも経験があると思うが、小学生のとき、将来の夢をプリントに書いてくるという宿題があったはずだ。その際おそらく、サッカー選手とかアイドル、お医者さんや学校の先生、もしくはヒーロー戦隊といった答えを書いたのではないだろうか?「貧乏になることが夢」とか「人を騙してお金を稼ぐことが将来の目標」と書いたひとは、よほどひねくれているのでない限りはいなかったはずだ。

両親や社会の期待を反映した理想像、善や正義などの一般的な価値基準を内面化した「理想の自分」。これこそフロイトがここで自我理想と呼んでいるものだ。

自我理想は、後に『自我とエス』で定義された「超自我」の前身。

良心を身体化(感受化)する

ここでフロイトは、自我理想は「良心」をその核心にもつ、という。

自我理想の見地から、ナルシシズム的な満足の充足を監視し、この立場から現実の自己をたゆまず観察し、理想に合わせるような役割を果たす特別な心的な審級が発見されたとしても、意外なことではない。しかしこうした審級が存在するとしても、それを発見するのは不可能であろう。われわれに可能なのは、そのように審級の存在を認識することだけである。そして良心と呼ばれるものは、このような特性を満たすものだということができよう。

自我理想にそぐわないことをしようとすると、しばしば私たちは良心の声、「本当にそれでいいのか?」という内面の声を聞く。遊んでいいのか?ダラダラしていいのか?この声が実際の音声として聞こえることはほとんどないが、それが意識に訴えかけてくる感じを覚えることは珍しくないはずだ。

フロイトいわく、良心は、両親や周りの他者からの影響のもとで形成される。それは両親からの批判を身体化し、社会の批判を身体化することで生み出される。神経症になると、身体化された批判が患者自身のほうへと向かっていく。こうして患者は良心の声に苛まれることになるのだ。そうフロイトは言う。

良心が番人の役割を果たすこの自我理想は、両親の批判の影響によって形成されたものであり、この批判が声として伝えられるのである。そしてその後の時期には、教育者、教師の影響と、周因にいる漠然とした無数の人々の影響が加わって形成される(同胞や世論など)。

患者たちは、自分の考えることがすべて知られているとか、自分の行動が観察され、監視されていると訴える。実は患者たちは、この審級が見守っていることを告げる声を聞くのである。

身体化は「感受化」と言いかえたほうがニュアンスが上手く伝わるかもしれない。感受性は私たちの意識で捉えることが難しい上に、仮に捉えることができても、それを編み変えることはなおさら難しい。意識化しないと変えることはできないのは確かだが、食べ物や人の好みを「さあ変えよう」と思って変えることができないように、必ずしも努力すれば変えられるわけではない。間違いを直すこととは質が違うのだ。

対象選択の2類型

フロイトは基本的に、愛着や恋心を抱いていることを、性対象(=性的な魅力を与えてくるひと)にリビドーが向かっている状態として表現する。リビドーが向かっていれば性対象は魅力的に映り、そうでなければ映らない。

ただ、ここで誤解してはいけないのは、性対象が魅力的だからリビドーが向かう、というわけではないことだ。あるひとがそれ自体で美しかったり魅力的だから恋心を抱く、というのではない。そうではなく、リビドーが向かうからこそ、そのひとは私にとって魅力的に映る。これを言いかえると、性対象はリビドー相関的に認識されるのだ。

もっともここで、性対象はリビドー相関的に「認識」されるというよりも、「感受」されると言うほうが適切かもしれない。認識は事物的な対象に向かう意識作用のことを指すが、性対象の魅力はそれとは異なる仕方で知覚されるからだ。片思いの相手を見たとき、私たちはドキドキしたり、もっと近くに行きたいと感じたりする。匂いとか仕草、笑顔が輝いて見えるようになる。これは相手の体格や顔つきについての事物認識とは異なる質のものだ。

以上を踏まえて、フロイトはここで、私たちの恋愛のタイプを以下のように分ける。

人は次の道によって愛するようになる。

- ナルシシズム型によって

- いまある自分を(自分自身)

- かつての自分を

- なりたい自分を

- 自己の一部であった人物を

- 依託型によって

- 世話をしてくれた女性を

- 保護してくれた男性を

ナルシシズム型のうち、4番目の「自己の一部であった人物」とは、自分の子供のことだ。これは恋愛というより親の愛情のことを指している。フロイトいわく、子供をやたらに完璧と見たがる傾向のうちには、親自身の第一次的なナルシシズムが再生している。

また、依託型とは、第一次的な保護者(母親や父親など)に対する幼児期の愛情のことだ。フロイトによれば、私たちが成長すると、この頃の愛情を反復できるような仕方で対象選択が行われる。要するに母親や父親に似た人物に恋愛感情をもつようになる。

依託型の対象選択に基づく恋愛は男性に固有であり、女性の場合はナルシシズム的な対象選択が行われる傾向にある。ただしこれはあくまで一般的な傾向であり、必ずしもそうであるとは限らない。そうフロイトは言う。

男性と女性を比較してみると、必ずというわけではないが、両者の対象選択の型において基本的な相違がみられることが多い。依託型の対象選択に基づいた完全な対象愛は、本来は男性に特有なものである。この対象愛では、性的な過大評価が顕著にみられるが、これは子供の原初的なナルシシズムに由来するものであり、これが性対象に転移されたものであろう。この性的な過大評価が、神経症的な強迫にも似た独特な恋着の状態を生み出すのである。

ナルシシズムが病的な現象として発症するのは、リビドーが依託型の対象選択を取らず、自分自身へと向けられるとき、つまり自分自身を性対象として選ぶ場合だ。

ただし、ナルシシズム的な充足が自我理想によって阻まれるとき、対象選択は、かつての自分やなりたい自分を実現しているひとに対して行われるようになる。神経症者にとって、この方法は重要な意味をもつ。なぜなら神経症者は自我理想を達成するに足るリビドーを持っておらず、自我理想を実現しているひとを愛することで、それを手に入れようとするからだ。

自己ロマンの形成と投影

本書のポイントは、おおよそ以下のようにまとめることができる。

- 両親や社会の期待が自我理想のうちに含まれている

- 良心が自我理想を支えている

- 良心は身体化(感受化)される

- 恋愛は自我理想の投影という形式を取ることがある

本論でフロイトは、病的な現象としてのナルシシズムが発症する条件を示すと同時に、思春期から青年期にかけて、私たちの身体性や感受性がどのように形成されるのかに関するひとつの視点を示している。

前者に関しては、リビドーの需要供給関係で論じていることもあり、率直なところ、納得しがたいところが少なくない。対象に向くはずだったリビドーが自我に向くことでナルシシズムが生じるというのは図式としては単純だが、疑わしさが残るのは確かだ。

むしろ本論で興味深いのは、自我理想が家族や文化、社会の一般的な価値基準をもとに形成され、良心が自我理想の審級として、外部からの批判を内面化しつつ形成されるという点だ。

少年期から青年期にかけて、私たちは両親や社会の期待をもとに「理想の自分」像を作り上げる。学校やスポーツクラブで良い成績を修めることが目標となるのは、フロイトの議論を踏まえれば、それが一般的な価値基準にかなうからだ。本当は遊びたいのに我慢するのは、良心の声があるからだ。もし遊んでばかりいれば、両親の期待に応えられない。そのことが自分の理想に反するからこそ頑張ろうとする。程度の差はあれ、このことは子供の頃を振り返るとそれなりに分かるはずだ。

また、恋愛の類型として、ナルシシズム型と依託型を導入したことについても、なるほど確かにと思わせるところがある。

ナルシシズム的な恋愛は、言いかえると「自己ロマンの投影」だ。特に男性の場合、理想と現実のギャップに苦しんでいるときに、自分が実現できていない自我理想を実現しているような異性に心惹かれることは珍しくないはずだ。

もちろん、「相手の美をわがものにして汚したい」といったバタイユ的エロティシズムも恋愛では重要な要素だ。しかし、自己ロマンの投影が恋愛の幻想性のうちに占める意味も、特に青年期の恋愛においては無視することはできない。もっとも初めは、それがロマンの投影と気づかず、相手固有の美点と思ってしまいがちなのだが。